小暑农谚里,藏着古人对自然韵律最诗意的解读

来源:大众新闻

2025-07-08 10:28:49

小暑,是寒暑类节气的首发出场者,也是夏季的核心节气。小暑节气自古便备受重视,同时也有着与其他节气相比众多不同之处,其中关于小暑节气的农谚之密集,在二十四节气中数得上首位了。

小暑节气(每年公历的7月6日—8日)正值盛夏,是农作物生长的黄金阶段,也是农事承上启下的关键节点,对农业影响较大。古人将生存智慧升华为语言艺术,通过简洁的谚语,把复杂的气候规律和农事经验代代相传,最终使小暑成为二十四节气中农谚最密集的“知识宝库”。

这些农谚凝结着古人世代观察自然规律的经验,蕴含着古人对自然界生存智慧的深刻洞察和对生命节律的理性认识。细细梳理发现,农谚堪称古人观察自然、感悟生活的艺术表达,将实用性与文学性巧妙结合,其独特的语言美学背后,深藏着古人对自然韵律最诗意的解读。

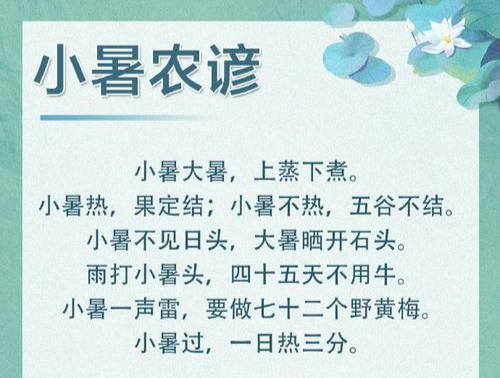

关于小暑节气,最耳熟能详的农谚便是“小暑大暑,上蒸下煮”了。形象地描述了小暑到大暑之间的天气特点,即温度高、湿度大,感觉像是被蒸煮一样。这与古人眼中对“暑”这一概念本质的解读不谋而合——“暑,热如煮物也”,仿佛置身于热锅中被煮熬的感觉。

同样的,“小暑过,一日热三分”意味着小暑过后天气一天热过一天。“小暑大暑,有米难煮”,反映了盛夏高温天气下人们容易患上食欲不振、懒得做饭的“暑病”。而“六月不热,五谷不结”;“伏天热得狠,丰收才有准”,则强调在小暑到大暑之间的伏天里,炎热是丰收的保证。正所谓大自然以“酷烈”之姿,暗中滋养万物繁衍生息。

小暑到来后,天气的显著特征是“雨热同期”,即小暑时节是雨水最多与天气最热高度叠合的时段。古人通过世代观察大自然,以形象的谚语作了总结,强调了小暑和大暑期间雨水对农作物生长的重要性。

农谚“伏里无雨,屯里无米”朗朗上口,强调了大小暑期间干旱少雨,将影响粮食收成。“小暑不落雨,旱死大暑禾”;“小暑雨如银,大暑雨如金”;“有钱难买五月旱,六月连雨吃饱饭”等谚语,都反映了小暑大暑期间温度高、蒸发快,田间容易干旱,农作物需要充足水分才能正常生长。

在古人心目中,“暑”是滋养万物的自然力量,高温与降水的相互交织,是遵循了“夏长”的自然规律——酷热催生水汽,暴雨降温润土,万物在湿热交织中开启了恣意生长。

在没有现代气象预报的古代,农谚是农民“看天吃饭”的重要依据,在指导农事方面发挥着至关重要作用。

比如“小暑不栽薯,栽薯白受苦”;“入伏不种黍和豆”,都反映了农时的紧迫性,意味着小暑过后由于气温和光照等条件变化,种植红薯已经太晚,也不适宜种植黍子、豆子等作物,难以获得好收成。而“小暑栽秧不用薅,大暑栽秧不用刀”,意思是说小暑插秧已晚,秧苗难以长好。

小暑后进入了“三伏”天,既是农作物生长的关键期,更是高温、干旱、暴雨、台风等灾害频发的风险期。“靠天吃饭”的古人必须提前对这些极端天气进行预警判断,以做好防灾减灾准备。关于灾害预测的小暑农谚,也充分彰显了古人对大自然的敬畏和顺应。

“小暑打雷,大暑破圩”,反映了如果小暑天打雷的话,大暑时节就要做好排水防涝的工作,防止洪水冲毁圩堤,泡毁庄稼。“小暑一声雷,倒转做黄梅”,在南方,小暑打雷则预示着本应结束的梅雨天气可能卷土重来。“小暑不见日头,大暑晒开石头”,意味着小暑时节天气阴沉,大暑时节可能会异常炎热。而“六月初一,一雷压九台,无雷便是台”,则反映了六月初一时天气情况对后续台风活动的影响。

小暑节气妙趣横生的农谚本质上是劳动人民对大自然的抒情,用最简练的文字捕捉农时之美,凝练成扎根土地的“最短田园诗”,既是对夏日的智解,也是与小暑的同行。

(大众新闻记者 梁利杰)

责编:

审核:王雨萌

责编:王雨萌