深读淄博|小山村央视开讲“共富故事”

来源:博览新闻

2025-10-30 08:32:52

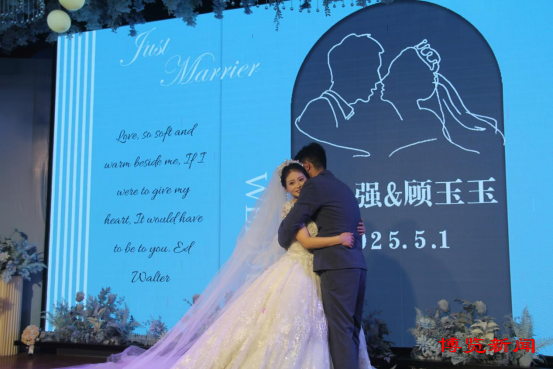

今年“五一”假期,沂源县南鲁山镇水么头河北村(以下简称水北村)新时代文明实践礼堂里,三场简约婚礼让红绸与欢笑声交织,为小山村注入文明活力。这一幕,也成为中央广播电视总台《村庄里的中国》镜头下的温暖片段。

10月9日,全国观众通过屏幕看到,这个曾“穷得叮当响”的村落,如今凭借山水资源、古村底蕴走上文旅共富路。

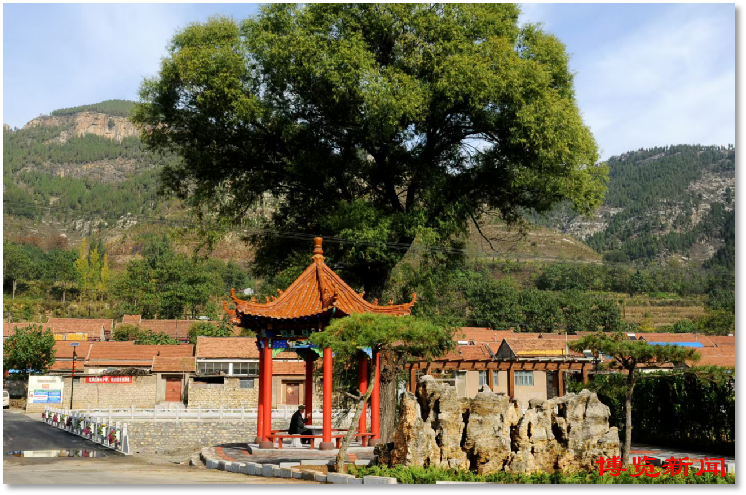

古村有根:水为魂,磨为名

很多初到水北村的人,都会被这里的“通透”打动:青山叠翠间,螳螂河奔涌而过,将村落划为南北两畔;青石板路蜿蜒,清代古宅的石板墙泛着苍劲的光;村口古井栏苔痕斑驳,倒映过数百年的日升月落。谁能想到,这个有故事的村子,曾因“两山夹一沟、耕地仅4%”穷得叮当响,如今却成了“省级传统古村落”“国家AA级景区”。

水北村的故事,绕不开“水”与“磨”。

村子原叫“水磨头”,名字藏着一段百年往事。“崔”姓是村里的“大姓”,据《崔氏谱承》记载:当年崔氏先人常去南方经商,见当地水流充沛处水车、水磨盛行,想起家乡螳螂河常年奔流,便试着建造了一盘水磨。久而久之,“水磨头”成了村落的名字,后来才简化为“水么头”。

如今,村头水磨坊的老水车几经修缮虽然还立在河边,但早已成为网红打卡景点和村民们回忆光阴故事的“精神地标”。

山区的天总是那么湛蓝,朵朵白云像是挂在黛色山尖上的棉絮。蓝天下的碧水,也是游客们的最爱。

水,是水北村的灵魂。螳螂河穿村而过,即便如今家家户户都有水龙头,但村民们仍喜欢到河边洗衣、洗菜,颇有“竹喧归浣女,莲动下渔舟”的意韵。日头升起时,老人围坐在河边新建的小亭拉着家常,乡音混着流水声;夕阳西下时,孩子拎着小桶在亲水台边捕鱼摸虾,笑声惊得野鸭四散逃离。

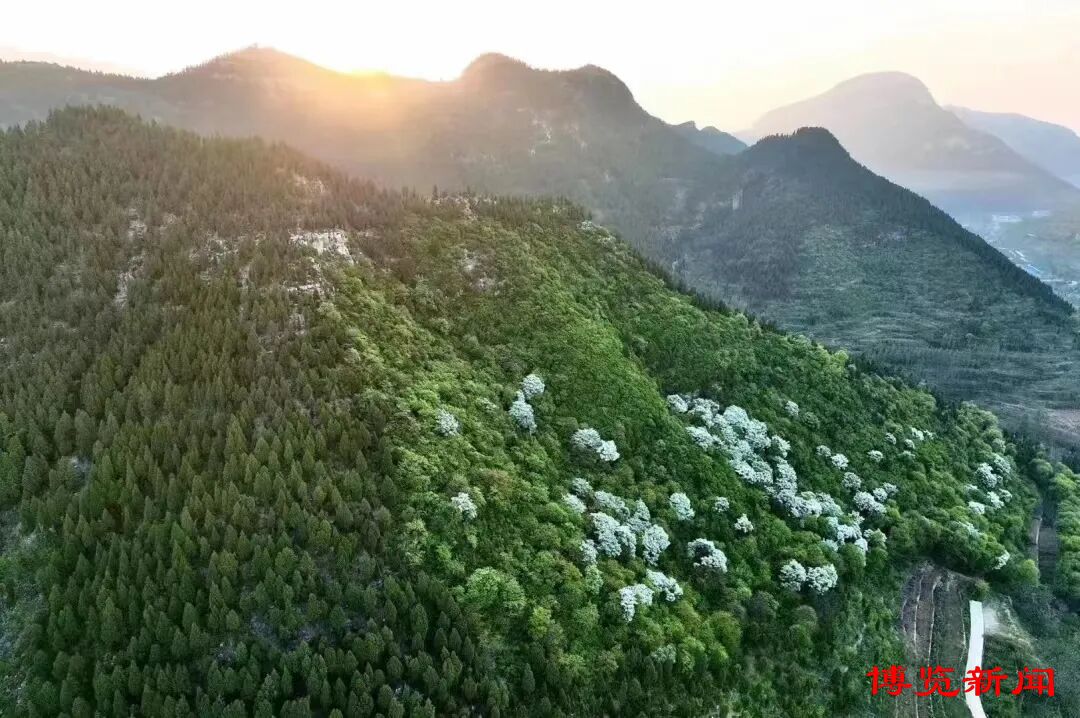

最动人的还是村后凤山上的流苏树群。百年树龄的流苏树有150多棵,沿途大大小小流苏树不计其数。每到春夏,满树花开如霜似雪,风一吹,花瓣飘落在青石板上,美得让人心醉。

“央视《村庄里的中国》让咱们村又火了一把!”水北村党支部书记崔保其这几天忙得不亦乐乎,刚送走了烟台70多人的观光团队,又有来自济南的旅游团前来踩点。“游客来得越多,村里的农产品、农家乐就越有赚头,看着大家喜欢村里的石屋石巷、水果红叶,听着大家夸村里漂亮,再累也值!”

破局有路:三步走,变“风景”为“钱景”

“十年前,村里穷得想干事都没方向。”崔保其的话,道出了水北村曾经的困境。但困境里藏着宝贝:70%以上的森林覆盖率,穿村而过的螳螂河,还有百年流苏树与古村肌理——“咱的绿水青山、老村古韵,就是金山银山!”村“两委”班子蹲在河边、守在古树下,把发展乡村旅游的想法,变成了破局的“金钥匙”。

这蜕变,是党员群众一起“撸起袖子”干出来的。

首先,要给古村“换新装”。2016年美丽乡村建设启动,水北村没等靠要。争取社会资本、“强村贷”的同时,党员带头清垃圾、拆乱搭,村民们扛着锄头跟着上。原本计划半年完成的工程,40天就收尾了:三米宽的进村路拓成7米多,8000多立方米垃圾被清运,97处柴火堆变成绿地,1450米河道清了淤,6500米河岸通了硬化路。曾经“垃圾靠风刮,污水靠雨刷”的脏乱村,变回了“步步是景”的宜居地。

紧接着,是为旅游“搭骨架”。2019年,村里把废弃的兵工厂石头楼改造成旅游接待中心,当年十一就迎来1.5万游客,村集体收入首次突破5万元。可这远远不够,村“两委”带队跑了浙江、河南等40多个地方“取经”,开了11次党员、村民代表会,2020年11月,全县首个“文旅类”党支部领办合作社——沂源锦水崖乡村旅游专业合作社正式成立。

“我们不走传统乡村旅游的老路,而是紧扣‘水’的灵魂做文章。”崔保其说,靠着1100万元投入,在螳螂河旁的山脉间,开辟出了锦水崖景区:600米路程的观光小火车载着游客赏山景,轨道漂流顺着河道溅起水花,游船、喊泉、水滑梯、哆咪泡泡屋散落其间——曾经的山水,变成了游客眼里的“醉美乡村”,景区也成功获评国家AA级旅游区。

随后,水北村要为共富“定规矩”。“要让村集体、村民都赚着钱,得有好机制。”崔保其介绍,村里探索出“党支部+合作社+公司+农户”模式,订下《合作社章程》:村集体以山水、古宅等资源入股占30%,村民拿闲钱入股占50%,电商企业投80万元占20%。

62岁的崔现成,以前种五六亩樱桃收入不稳定;65岁的王明翠,年纪大了没法外出打工,如今,他们在景区管漂流船、指挥停车,每月能拿2500元。“在家门口挣工资,心里很舒坦!”崔现成的脸上透着满足。

资源变资产、资金变股金、村民变股民。从2021年5月运营至今,合作社年均收入超100万元,为村民提供了60个就业岗位。“在村集体年增收的30万元里,九成来自合作社。”崔保其说,水北村成了沂源县旅游类村中,经营性收入占比最高的村。

民生有暖:礼堂传情,日子舒心

“发展不是装面子,是让村民过好日子”。水北村的党员干部,把这句话落到了实处。

新时代文明实践礼堂,就是村民的“幸福站”。为了解决红白喜事场地有限、大操大办的难题,村“两委”依托新时代文明实践站,建起了300余平方米的礼堂,能容纳200余人,音响、舞台、桌椅配备齐全,还专门设了厨房和备餐间。为了让礼堂长效运营,村里成立了管理委员会和志愿服务队:管委会管日常维护、活动预约,志愿服务队负责筹备活动、现场服务。

今年“五一”假期的三场婚礼,志愿服务队提前半个月就忙开了。管理人员崔广银忙活着挂灯笼、摆桌椅:“得把礼堂布置得热热闹闹,让新人风风光光成亲!”餐饮组的姐妹们精心制作,就是为了宴席上每道菜都合口味。新人小崔激动得眼眶发红:“本来怕简办不体面,没想到这么温馨,还省了3万多元,这笔钱留着过日子太值了!”小崔的父亲更是笑得合不拢嘴:“以前办婚礼又累又费钱,现在礼堂提供一站式服务,省心又热闹,比大操大办实在多了!”

礼堂自投用以来,已办婚礼20多场、升学礼和敬老宴60余场,服务群众超4000人次,大操大办的风气也没了踪影。

中午11点刚过,村里长者食堂便热闹起来了。水北村投资5万元盘活闲置房,建起食堂,每天有50多位老人来吃热乎饭。正等着开餐的91岁老人崔全德说:“以前一顿菜要热三遍,现在到点就有炖猪肉、炒青菜,比家里还香!”“老人在食堂吃饭都有补助。”崔保其说,咱们食堂收费很贴心,60-80岁每餐2元,80岁以上免费。村里还每年给80岁以上老人祝寿,为独居老人、残疾人发生活补贴,每户村民年底都能领两袋大米、两袋面粉。

如今的水北村,打牌的少了、跳舞的多了,吵架的少了、互助的多了。崔玉娜带领的秧歌队,每逢流苏节、老年节就和姐妹们登台表演,村民们见面都笑着打招呼,村口的宣传栏上,满是大家点赞的“好人好事”。

共富心得:党建领航,古村焕新

从“穷得叮当响”到央视镜头里的共富样板,南鲁山镇党委副书记徐学亮说:“水北村的蜕变,藏着三条‘心里话’。”

党建是“主心骨”。班子强,村子才能强。这些年,水北村建强“两委”班子,党员带头清垃圾、建合作社,用实干赢得信任。“崔书记带着我们干,我们信他,就愿意跟着上!”村民王富丽的话,说出了大家的心声。

群众是“一家人”。乡村振兴不是干部的“独角戏”,得让村民当“主角”。水北村通过合作社让村民拿分红、挣工资,凡事跟群众商量,就连流苏节都是村民一起筹备——如今已办6届,每届游客近千人,营业额十来万元。

发展要“敢闯路”。没有现成的路,就自己探。水北村不守“老山区”的旧观念,把古村古韵、绿水青山变成旅游资源,用合作社模式蹚出共富路。现在,崔保其还真人出镜,在电商平台推广“锦水崖文旅”,最多时,单条视频浏览量过7万。

青山绿水,是沂源独特的自然禀赋。近年来,沂源县充分发掘村庄基础条件和生态资源优势,打造景区化村庄及乡村旅游重点村,将原生态自然、文化资源转化为乡村旅游产品。截至目前,已创成朱阿村、许村、计宝峪等14个省级景区化村庄;鲁村镇龙子峪村入选国家级乡村旅游重点村;今年“五一”假期,悦庄龙湾水乡景区综合收入超400万元,一跃成为淄博最热门的旅游打卡地之一。

与此同时,遍布城乡的特色民宿也为沂源乡村游助力添彩。去年以来,沂源县通过整合A级旅游景区、乡村旅游重点村、景区化村庄、乡村精品民宿等多点位资源,建成运营燕崖镇桑家峪“峪尚山舍”民宿、东里镇王坪村逸品山水民宿,以及鲁山神农药谷民宿、朱家户民宿等10余家山区民宿,累计接待游客80余万人次,实现旅游收入1.86亿元……

如今,别具特色的沂源乡村文旅正以多元融合的发展模式阔步前行。“眼下,水北村也有了新目标:给乡村旅游装‘数字翅膀’,搞线上预约、智慧导览。”崔保其说,“未来,这里的山会更绿、水会更清,村民的日子,也会像村口的流苏树一样,年年开出繁盛的‘幸福花’。”(淄博市融媒体中心记者 刘伟)

责编:

审核:王雨萌

责编:王雨萌